金村 進吾(東北大学)、喜多 俊介(北海道大学)

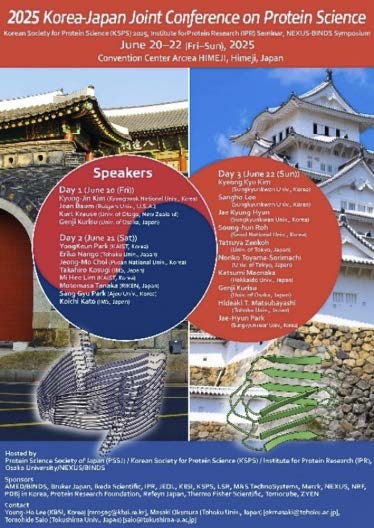

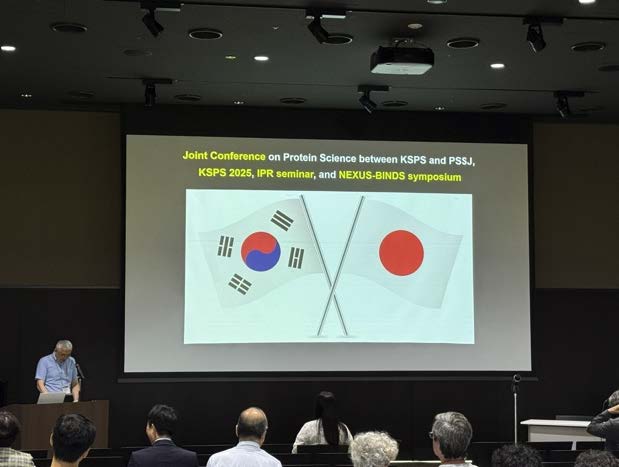

2025年6月20日(金)から22日(日)、姫路市のアクリエひめじにて2025 Korea-Japan Joint Conference on Protein Scienceと題してKorean Society for Protein Science (KSPS) 2025, Institute for Protein Research (IPR) Seminar, NEXUS-BINDS Symposiumを合同開催しました。昨年度から始まった本会では、国際的に第一線で活躍されている22名の先生方にご講演いただきました。アカデミアのみならず企業からの参加者も多く、約210名が集う大変活気に満ちた国際会議となりました。本会を通じて、日韓をはじめとする国際的な研究交流がさらに深まり、次世代のタンパク質科学を切り拓く貴重な機会となりました。

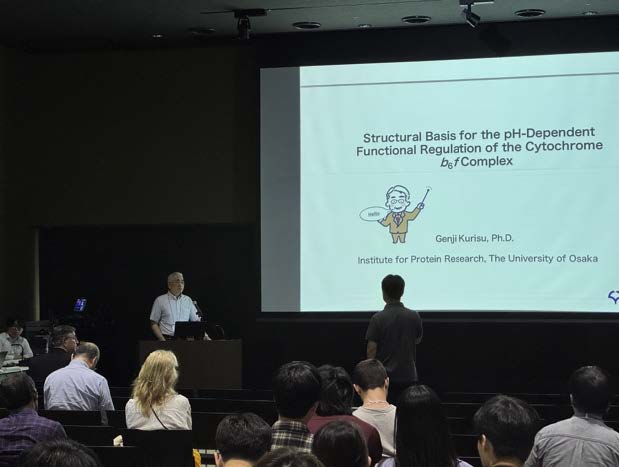

本会は、第25回日本蛋白質科学会年会(PSSJ 2025)の最終日のPS–APPA–KSPS–PSSJ Joint Workshop: Protein Science from Classical to Latest Approachesから始まり、Young-Ho Lee先生(韓国・KBSI)によるOpening Remarksで開会されました。その後、KSPSからPET分解酵素研究の第一人者でありKSPS会長でもあるKyung-Jin Kim先生(韓国・慶北大学)、Protein Society(PS)からパーキンソン病におけるαシヌクレイン凝集とその阻害機構研究についてJean Baum先生(米国・ラトガース大学)、Asia Pacific Protein Association(APPA)から緑膿菌の休眠酵素研究についてAPPA会長のKurt Krause先生(ニュージーランド・オタゴ大学)、PSSJからシトクロムの構造基盤研究について大阪大学蛋白質研究所所長兼PDBj代表である栗栖源嗣先生(大阪大学)にご講演いただきました。本ワークショップは、本会の初日を飾るにふさわしく、各組織を代表する研究者による講演を通じて、タンパク質科学の多様な発展と未来への展望を示す意義深いセッションとなりました。

-

Young-Ho Lee先生(韓国・KBSI)によるOpening Remarks -

Kurt Krause先生(ニュージーランド・オタゴ大学)のご講演 -

Kyung-Jin Kim先生(韓国・慶北大学)のご講演 -

栗栖源嗣先生(大阪大学)のご講演 -

Jean Baum先生(米国・ラトガース大学)のご講演 -

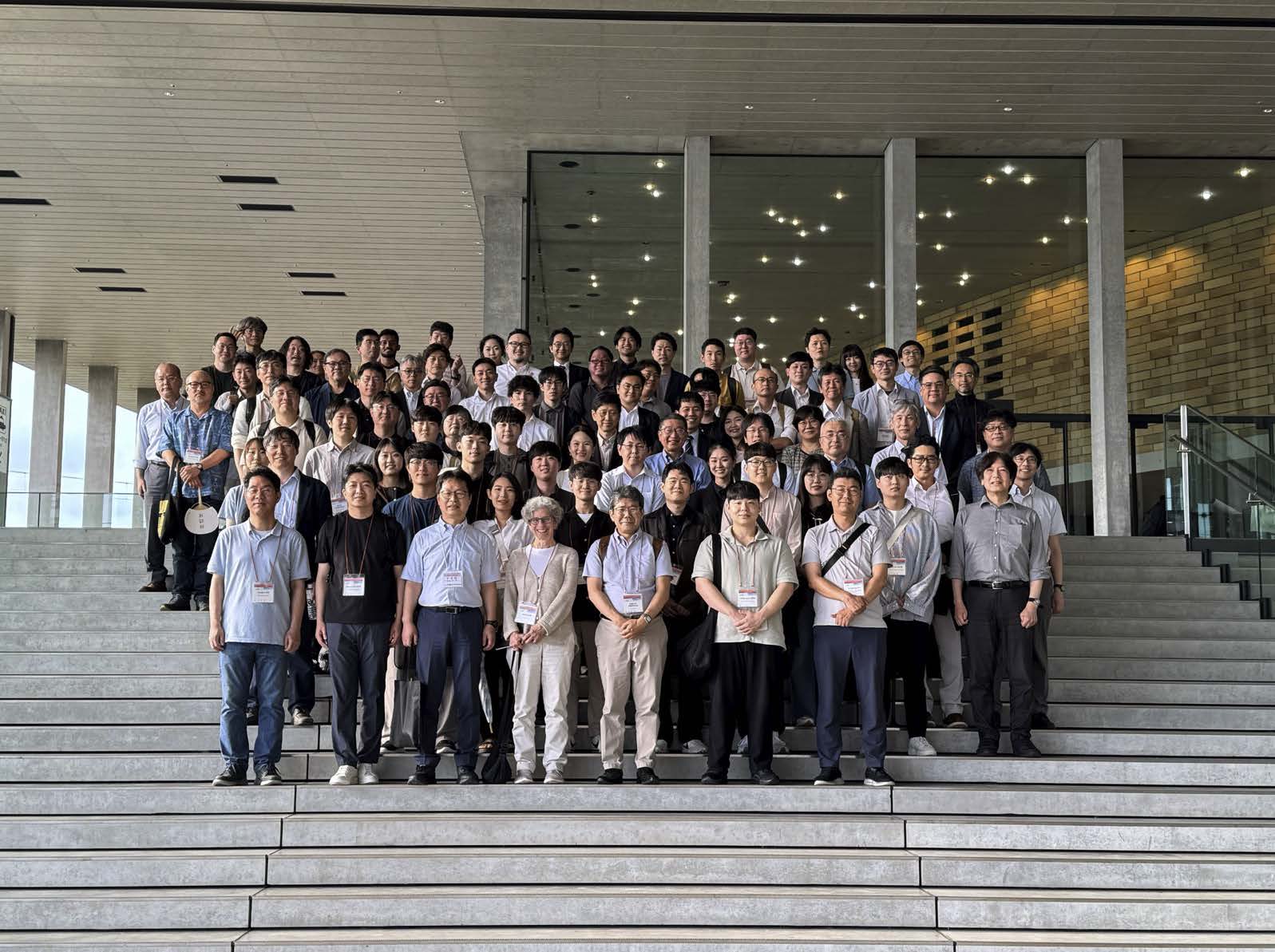

本セッションの集合写真

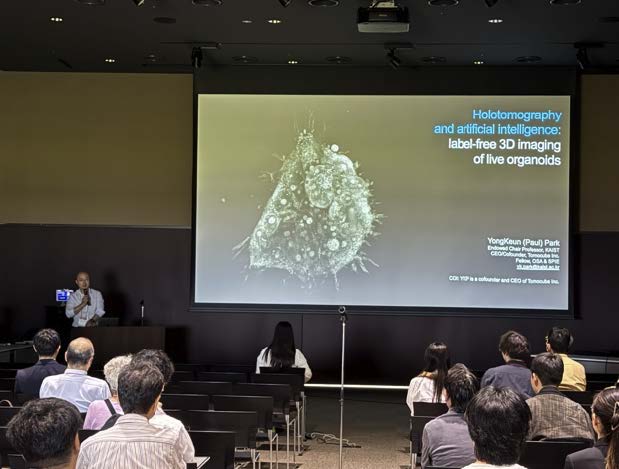

翌日の2日目は、栗栖源嗣先生(大阪大学)によるWelcome Speech、PSSJ 2025の年会長である井上豪先生(大阪大学)によるOpening Remarks、Young-Ho Lee先生(韓国・KBSI)による本会の趣旨と内容に関するイントロダクションで始まりました。初めのセッション「Frontiers in Cutting-Edge Technology and Computational Science」では、最先端のバイオ技術の紹介があり、ホロトモグラフィーによるラベルフリー3DイメージングについてYongKeun Park先生(韓国・KAIST)、X 線自由電子レーザーを用いたシリアルフェムト秒結晶構造解析について南後恵理子先生(東北大学)、バイオ分子コンデンセートのネットワーク構造と相互作用原理についてJeong-Mo Choi先生(韓国・釜山大学)、計算科学によるタンパク質設計について小杉貴洋先生(分子科学研究所)にご講演いただきました。日本電子(JEOL)によるランチョンセミナーも行われ、クライオ電子顕微鏡に関する最新知見について横山武司先生(東北大学)、細木直樹先生(JEOL)にご紹介いただき大盛況でした。午後からはポスターセッションがあり、学生、研究員、先生方から36演題が発表されました。国内外問わず学生から先生方を交え活発な議論が見受けられ非常に有意義なセッションとなりました。次のセッション「Advances in Protein Misfolding Disorders and Antibody Development」では、タンパク質の異常構造や凝集に関連する疾患メカニズムや抗体創薬研究の紹介があり、化学的手法を駆使して認知症の多面的病態を解明するMi Hee Lim先生(韓国・KAIST)、アミロイド線維を用いて疾患メカニズムを解明する田中元雅先生(理化学研究所)、抗体薬物複合体の開発に取り組むSang Gyu Park先生(韓国・亜洲大学)、抗体とアミロイド線維の相互作用を研究する加藤晃一先生(分子科学研究所)にご講演いただきました。Banquetは、KSPS会長のKyung-Jin Kim先生(韓国・慶北大学)、Jean Baum先生(米国・ラトガース大学)による乾杯スピーチに始まり、日韓の親睦を深めながらおいしい料理とともに活発な交流が行われ、二次会にも多くの参加者が集いました。

-

栗栖源嗣先生(大阪大学)によるWelcome Speech -

Young-Ho Lee先生(韓国・KBSI)によるイントロダクション -

井上豪先生(大阪大学)によるOpening Remarks -

YongKeun Park先生(韓国・KAIST)のご講演 -

南後恵理子先生(東北大学)のご講演 -

細木直樹先生(JEOL)のランチョンセミナー -

Jeong-Mo Choi先生(韓国・釜山大学)のご講演 -

ポスターセッションの様子 -

小杉貴洋先生(分子科学研究所)のご講演 -

Mi Hee Lim先生(韓国・KAIST)のご講演 -

横山武司先生(東北大学)のランチョンセミナー -

田中元雅先生(理化学研究所)のご講演 -

Sang Gyu Park 先生(韓国・亜洲大学)のご講演 -

Jean Baum先生(米国・ラトガース大学)によるBanquetでの乾杯スピーチ -

加藤晃一先生(分子科学研究所)のご講演 -

Banquetの様子 -

Kyeong Kyu Kim先生(韓国・成均館大学)のご講演 -

Jae Kyung Hyun先生(韓国・成均館大学)のご講演 -

Sangho Lee先生(韓国・成均館大学)のご講演 -

Soung-hun Roh先生(韓国・ソウル大学)のご講演 -

善光龍哉先生(東京大学)のご講演 -

Eric Fung Chen先生(Thermo Fisher Scientific)のご講演 -

反町典子先生(東京大学)のご講演 -

松林英明先生(東北大学)のご講演 -

前仲勝実先生(北海道大学)のご講演 -

Jae-Hyun Park先生(韓国・成均館大学)のご講演 -

栗栖源嗣先生(大阪大学)のご講演 -

ポスター賞受賞者の集合写真 -

松田卓也先生(エムエステクノシステムズ)のご講演 -

志波公平先生(レフェインジャパン)のご講演 -

山川傑先生(ブルカージャパン)のご講演 -

中川敦史先生(大阪大学)のClosing Remarks