本年度第25回日本蛋白質科学会年会(姫路)におけるポスター受賞者の方から原稿をいただきましたのでここにお知らせします(演題番号順)。

日本蛋白質科学会 役員会

1P-003 竹内 将(京都大学)

この度は第25回日本蛋白質科学会年会にてポスター賞をいただきまして、大変光栄に存じます。審査員の先生方をはじめとした学会関係者の方々に、この場を借りて深く感謝申し上げます。

今回のポスター発表では、心筋小胞体に局在する巨大なCa2+放出チャネルである2型リアノジン受容体(RyR2)の、Cryo-EMを用いた立体構造解析について報告させていただきました。RyR2は心筋の興奮収縮連関で重要な役割を担っており、古くからCryo-EM単粒子解析の対象として注目されてきた膜タンパク質です。にもかかわらず、その構造の全貌は未だ明らかになっていません。

私はRyR2の、各5,000残基がホモ四量体を形成する巨大な構造に惹かれ、その構造の全貌を見ることにロマンを感じてこの研究を始めました。1年の試行錯誤かけて得られたEMマップはRyR2の新たな構造情報を可視化し、そしてそれを学会という場で報告することで様々な議論ができたことは、今後の私の研究を活性化する重要な経験となりました。この経験を糧に日々精進し、更なる報告ができるよう努めてまいりたいと思います。

最後に、本研究を進めるにあたりご指導いただいた、構造生物薬学分野の加藤先生、小川先生、その他研究室の皆様に心より感謝申し上げます。

1P-014 西村 錬(慶應義塾大学)

このたびは第25回日本蛋白質科学会年会にてポスター賞を賜り、大変光栄に存じます。審査員の先生方をはじめ、学会運営の皆様、ポスターをご覧くださった方々に心より感謝申し上げます。

私は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の主要な原因タンパク質であるTDP-43の異常凝集を抑制する核酸医薬の創製に取り組んでいます。ALSは現在も根本的な治療法が存在せず、患者さんやご家族にとって極めて深刻な疾患です。自分の研究が将来その解決の一助となることを願い、分子レベルのメカニズム解明と創薬研究を両輪に進めています。

TDP-43はその構造の柔軟さゆえ、標的として非常に難しい分子ですが、私はそのドメイン間相互作用に注目しました。構造情報に基づいて設計した核酸分子により、凝集抑制活性と生体内安定性を兼ね備えた候補核酸を複数同定することができました。また、NMR解析から、核酸がTDP-43のドメイン間相互作用を競合的に阻害するという新たな作用機序モデルも提案しました。

今回の発表では、多くの研究者の方々と議論を交わすことができ、自らの仮説や視点を再検討する貴重な機会となりました。研究は思うように進まないことの連続ですが、それでも「タンパク質の構造を知ることで病気に挑む」というアプローチには無限の可能性があると信じています。

今後は、今回得られた分子をin vivo系で評価し、核酸医薬の臨床応用へ向けた足場を一歩ずつ築いていきたいと考えています。構造生物学と創薬の橋渡しを担える研究者となれるよう、これからも挑戦を続けてまいります。

最後に、日頃よりご指導いただいている大澤匡範教授をはじめ、共同研究者の先生方、そして研究を支えてくださる生命機能物理学講座の皆様に心より感謝申し上げます。

1P-020 宇田 敬史朗(九州大学)

この度は、第25回日本蛋白質科学年会にてポスター賞をいただき、大変光栄に思っております。開催にあたりご尽力いただきました学会関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。

私は、アーキアに特徴的なタンパク質であるNurA-HerA複合体の解析を行っています。この複合体は、DNAに二本鎖切断が生じた際に、その末端をプロセシングして、相同組換え修復に必要な3′突出末端を形成すると考えられてきましたが、実際の生体内での役割にはまだ不明な点が多く残されています。

本研究では、この複合体の機能と構造を明らかにすることを目的に、クライオ電子顕微鏡を用いた構造解析を行い、これまでアーキアでは報告のなかった基質DNA結合状態を含む複合体構造を決定しました。また、DNA切断の様式を解析したところ、従来の報告とは異なり、3′突出末端を形成しないことがわかりました。今後は、in vivoでの実験系を構築し、この複合体の生体内での真の機能を明らかにしていきたいと考えています。

最後に、本研究を進めるにあたり、情熱をもってご指導くださった沼田先生をはじめ、研究室の皆様に、この場を借りて深く感謝申し上げます。

1P-021 松下 大輝(横浜市立大学)

このたびは、第25回日本蛋白質科学会年会においてポスター発賞を賜り、誠に光栄に存じます。審査員の先生方をはじめ、学会関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

グルコーストランスポーター(GLUT)は、グルコースの輸送体として広く知られていますが、一部のメンバーは尿酸やDHAなどの非糖も輸送することが報告されています。たとえば、尿酸輸送体であるGLUT9は腎臓に発現し、生体内での尿酸の再吸収に重要な役割を果たしています。しかし、分子進化を経て非典型的なGLUTが獲得した非糖の認識機構については、これまで明らかにされていませんでした。

そこで私は、非糖を輸送する非典型的なGLUTに着目し、クライオ電子顕微鏡を用いてその基質認識機構の解明に取り組んできました。本発表では、非典型的GLUTの構造解析を通じて、基質選択性に関する知見を議論することができました。今後もGLUTファミリーの分子機構を解明し、選択的な薬剤の開発につながる基盤づくりを目指してまいります。

最後に、指導教員である西澤知宏教授、李勇燦助教、ならびに研究室の皆様に、心より感謝申し上げます。

1P-028 小林 敬光(東京大学)

この度は第25回日本蛋白質科学会年会におきましてポスター賞を頂き、大変光栄に思います。審査員の先生方をはじめ、学会関係者の皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます。

今回の発表では、ビタミンCトランスポーターSVCT1の構造と機能についての研究成果を報告いたしました。ビタミンCは我々ヒトにとって必須の栄養素のひとつであり、その恒常性はSVCT1による体外から体内へのビタミンCの取り込みによって保たれています。本研究では、クライオ電子顕微鏡を用いてSVCT1がビタミンCを輸送する過程での複数状態の構造を決定し、これまで未解明であった基質認識機構や輸送サイクルの一端を明らかにするとともに、二量体形成の変化が重要な役割を果たす新規の構造変化モチーフを提唱しました。

本学会では、ポスター賞という形で研究成果を評価して頂きとても励みになるとともに、様々な分野を専門とする方々と議論を交わす中で多角的な視点からアドバイスを得ることができ、非常に有意義な機会となりました。今後は引き続き構造解析によって輸送サイクルの全容解明に挑むことに加えて、多様な手法を取り入れてビタミンCの恒常性を維持する分子機構の包括的な理解を目指してきたいと考えています。

最後になりましたが、日頃からご指導頂いております濡木教授、草木迫助教、および濡木研究室や共同研究先をはじめとする本研究を支えてくださった皆様に心より感謝申し上げます。

1P-057 新藤 英俊(東京科学大学)

第25回日本蛋白質科学会にてポスター賞を賜りましたこと、大変光栄に存じます。また、学会関係者の皆様、ご指導いただいております田口教授・茶谷准教授をはじめ研究室の皆様に感謝申し上げます。

近年、翻訳は単なるタンパク質の合成過程ではなく、その途上で様々な制御が行われていることが明らかになっています。私が研究対象としているIntrinsic Ribosome Destabilization(IRD)も、そうした翻訳制御の1つです。IRDは、負電荷アミノ酸とプロリンに富む新生ポリペプチド鎖がリボソームを不安定化させ、終止コドンに到達する前に翻訳が途中終了する現象です。IRDはタンパク質合成におけるリスクとなりますが、原核生物から真核生物まで広く確認され、生理機能に寄与する例も報告されています。しかし、生物のゲノム上でIRDがどの程度発生しているのかを網羅的に評価する方法は確立されていません。

本研究では、大腸菌のin vitro翻訳系で収集したIRD発生データを用いて、アミノ酸配列からIRDの発生頻度を予測する機械学習モデルの構築に取り組んでいます。ポスター発表では、IRDによる翻訳破綻リスクが高いN末端付近におけるIRD予測モデルについて報告しました。

今後は、N末端付近に限らず、全長配列におけるIRDを予測可能なモデルの構築を目指すとともに、網羅的なIRD予測を通じて、その制御機構の全容解明に取り組みたいと思います。

1P-066 佐藤 克樹(東京理科大学)

この度は第25回日本蛋白質科学会年会にてポスター賞をいただけましたこと大変光栄に思っております。審査員の先生方、並びに学会関係者の皆さまに厚く御礼申し上げます。

ポスター発表では、高速AFM画像中のタンパク質状態を解析する新規アルゴリズムについて報告させていただきました。高速AFMは、タンパク質の構造変化解析で強力な実験手法として知られている一方で、その解像度からタンパク質の詳細な構造情報を抽出するのは、しばしば困難となります。これを解決するため、本研究ではMD simulationとAIの一種であるオートエンコーダーを組み合わせました。このアルゴリズムを、実際に高速AFM画像に適応した結果、AFM画像中のタンパク質状態を高精度に予測できることが確認できました。本手法は汎用性が高く、確立されれば様々な生体分子へ応用できる波及効果があると期待されます。

最後になりますが、日頃からご指導して頂いている森貴治先生をはじめ、共同研究者である名古屋大学の内橋貴之先生、金岡優依さん、奈良先端大の塚崎智也先生に深く感謝いたします。

1P-086 鈴木 洸希(東京農工大学)

この度は第25回日本蛋白質科学会年会におきましてポスター賞を授与いただき、大変光栄に思います。審査員の先生方ならびに学会関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。

本研究では、高濃度タンパク質溶液中における細胞外フォールディング技術の構築を目指し、タンパク質分子間の非特異的会合を抑制しつつ、天然構造へのフォールディングを促進する分子技術を開発しました。従来法では凝集体の形成を避けるため、μMオーダーの希薄条件が用いられてきましたが、本手法ではそれよりも10倍以上高い濃度において、高効率なフォールディング進行を実現しました。分子設計においては、タンパク質分子間の相互作用を抑えながらも、分子内のフォールディング反応を妨げない「寛容的認識」の導入が鍵となりました。この知見は、高濃度環境下でのタンパク質操作の新たな展開に資するものと考えております。

今回はじめて蛋白質科学会へ参加しましたが、多くの方が発表を聞きに来てくださり、大変嬉しく思いました。この受賞を励みに、これからも研究に邁進してまいります。

最後に、日頃ご指導いただいております村岡貴博教授をはじめ、共同研究者の皆様に、この場を借りて心より感謝申し上げます。

1P-087 高橋 優希(創価大学)

この度は、第25回日本蛋白質科学会年会において、ポスター賞を授与頂き大変光栄に思っております。審査員の先生方、並びに学会の運営関係者の皆さまに厚く御礼申し上げます。また、ポスター発表にお越しくださった皆様に心より御礼申し上げます。

サンゴやナマコなどの海産無脊椎動物の体液中に存在するレクチンは細胞表面の糖鎖を認識して結合するタンパク質で、主に自然免疫として働いていると考えられています。それらレクチンの中には、複数の糖結合部位をもち、細胞表面の糖鎖に結合することによって架橋して凝集させる活性や、多量体化して細胞膜に孔を形成して破壊する活性を示すものもいます。

本研究で用いたサンゴ由来レクチンAML-Iはアミノ酸配列が全長であるとき赤血球に対して、結合し会合する凝集活性を示し、またC末端19残基のアミノ酸配列を除去することで、赤血球を破壊する溶血活性を示すという2つの活性を持っています。このたった19残基の違いで活性が変化するレクチンに着目しました。C末端19残基の前にTEVプロテアーゼ認識配列を挿入することによって、プロテアーゼ処理前は凝集活性、処理後は溶血活性を示す分子を創製しました。また、多量体化による膜孔形成の四次構造変化を種々の手法を用いて解析しました。今後は、原子レベルでの構造解析を単粒子クライオ電子顕微鏡を用いて行いたいと思っています。

最後になりましたが、本研究を行うにあたって、日頃よりご指導して下さっている郷田秀一郎教授、郷田研究室の皆様、共同研究者の方々にこの場をお借りして心より感謝申し上げます。

1P-116 伊藤 沙衣(東京大学)

この度は、第25回日本蛋白質科学会年会におきましてポスター賞を賜り、誠に光栄に存じます。

本研究では、ブレビバチルスを宿主とした蛋白質のハイスループット解析系を開発しました。本システムは、宿主のコロニー形成能と高生産性を活かし、プレートスケールでの簡便な精製、およびナノポアシーケンサーによる迅速な配列解析を可能にしました。これにより、4日間で384サンプルのDSFによる熱安定性解析およびSPRによる結合速度論解析を実現しました。

発表では、本システムを小型化抗体scFvの熱安定性と結合親和性向上に向けた網羅的変異体解析に応用しました。さらに、得られたデータを活用し、蛋白質言語モデルの埋め込み表現を用いた物性パラメータの転移学習を行い評価いたしました。

今後は、本系をさらに活用し、普遍的な熱安定性・親和性向上変異提案や、新たな抗体設計における課題解決に挑戦します。また物性予測精度向上に向け、モデルアーキテクチャおよび学習手法の改良にも注力して参ります。

最後に、日頃ご指導賜っております津本浩平先生をはじめ、松長遼先生、中木戸誠先生、共同研究者の石川俊平先生、加藤洋人先生、河村大輔先生、そして津本研究室の皆様に深く感謝申し上げます。

1P-125 前田 佳夕(京都大学)

この度は第25回日本蛋白質学会年会におきまして、ポスター賞を頂き、大変光栄に存じます。審査員の先生方をはじめ学会関係者の皆様にこの場を借りて深く感謝申し上げます。

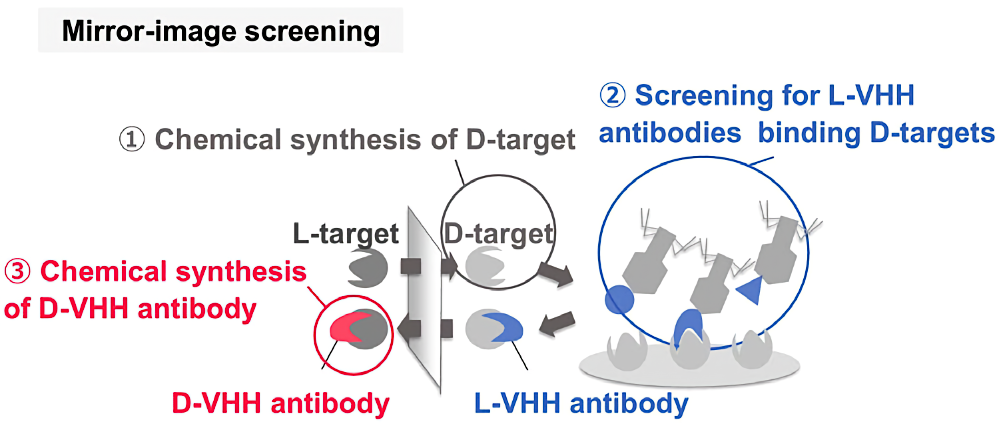

抗体医薬品は体内で異物として認識されると抗薬物抗体が産生され、その結果、治療効果の低下を引き起こすことがあります。この免疫原性の問題に対し、私たちは、低免疫原性の新規抗体モダリティとして、重鎖抗体の可変領域(15 kDa)からなるVHH抗体の鏡像タンパク質(鏡像VHH抗体)を開発しています。生体内標的に結合する鏡像VHH抗体を取得する方法ですが、一般的に、スクリーニングに使用するファージはDタンパク質を提示できないため、抗原に結合する鏡像抗体を直接取得することは困難です。そこで、まず、標的分子の鏡像タンパク質(D-標的)に結合するL-VHH抗体を取得し、その後、配列情報を元に化学合成により鏡像VHH抗体を取得します。これを鏡像スクリーニングと言います。

本学会のポスター発表では、生体内標的VEGFに結合し阻害活性を有する鏡像VHH抗体を取得し、マウスモデルを用いた候補鏡像VHH抗体の免疫原性メカニズムの解析について報告しました。蛋白質科学会への参加は初めてでしたが、先生方と活発な議論を通じて、多くのアドバイスをいただき、新たな気づきも得ることができました。今後は、候補鏡像VHH抗体の親和性成熟を行い、阻害活性を強化することを目指したいと考えています。

最後に、ご指導いただいた野中元裕教授をはじめ研究室の皆様、共同研究者の先生方に心より御礼申し上げます。

2P-010 小関 悠希(九州大学/東京科学大学)

この度は第25回日本蛋白質科学会年会におきましてポスター賞をいただき、大変光栄に存じます。審査員の先生方をはじめ学会関係者の皆様に感謝申し上げます。 糖タンパク質のNMRを用いた構造解析には、試料の安定同位体技術が必要であり、これまで開発されてきた真核細胞を用いた標識技術にはスループット性に課題がありました。

本発表では従来法を改良することで哺乳類細胞一過性発現系による安定同位体標識技術を確立しました。本手法は従来法と比較して4分の1の培養期間で試料を調製することが可能であり、20分の1の培養スケールで同程度の収量を達成しました。開発した手法を用いてIgG-Fc分子の変異体を多数作成し、メチル基由来の全シグナルの帰属を達成しました。これによりFc分子の糖鎖とアミノ酸に関する詳細な構造情報を得ることができました。本手法はIgG分子に留まらず様々な糖タンパク質の構造評価への応用が期待されます。

最後にこの場をお借りして、日頃ご指導いただいております谷中冴子先生、安定同位体標識に関するご指導をいただきました加藤晃一先生はじめ共同研究者の先生方、これまで自分の研究に関わってくださった皆様に心より感謝申し上げます。

2P-020 野村 倖生(東北大学)

この度は第25回日本蛋白質科学会年回におきまして、ポスター賞をいただき大変光栄に思います。審査員の先生方、並びに学会関係者の皆様にこの場を借りて深く感謝申し上げます。

リボソームは細胞内においてmRNAの情報をもとにタンパク質を合成する「翻訳」を担う巨大分子複合体で、多数の翻訳因子と強調してペプチド伸長を行います。リボソームは1950年代にはじめて観察されて以来、世界中で研究が進められてきましたが、依然として未解明な点が多く、今なお世界中のリボソーマーたちを惹きつけています。

私はクライオ電子顕微鏡単粒子解析や生化学実験により、リボソームが翻訳の際に終止コドンを読み飛ばす「リードスルー」という現象の分子機構の解明を目指しています。リードスルーは一部の疾患の原因となる一方で、C末端側が延長された新たな機能タンパク質の発現を可能にするなど、生物に利用されている例もある大変興味深い現象です。私たちの研究が、リードスルーの理解の一助になれば幸いです。

最後に、日ごろご指導いただいております田中良和先生、横山武司先生、研究室の皆様、共同研究者の方々に深く感謝いたします。

2P-065 関 幹太(九州大学)

この度は第25回日本蛋白質科学会年会にてポスター賞を賜り、大変光栄に存じます。審査員の先生方をはじめ、学会関係者の皆様に深く御礼申し上げます。

本発表で私は、化膿連鎖球菌の病原性に関わる鉄獲得タンパク質の構造機能解析に取り組みました。化膿連鎖球菌は「人食いバクテリア」と呼ばれるなど社会的脅威となっている細菌ですが、従来の抗生物質に起因する薬剤耐性菌の出現が大きな問題となっています。現在、耐性菌を生まない抗菌剤開発の新たな創薬標的として細菌膜表層において鉄獲得機構に関わるタンパク質が注目されており、化膿連鎖球菌においてはShrというタンパク質が該当します。Shrはヒトヘモグロビンから鉄源としてヘムを抜き取り、ヘムを下流タンパク質に受け渡す役割を担っていることが報告されています。しかし、Shrは複数のドメインからなる多ドメイン蛋白質であり、どのドメインがこの機能創出に貢献しているかは明らかになっていませんでした。

本発表では、Shrが有する複数のドメインの中からヘム結合ドメインを同定するとともに、ヘム結合に関する構造基盤を明らかにすることができました。Shr蛋白質はヘム結合ドメインを2つ有しており、他菌種とは異なる独自のヘム結合ポケットを形成していることが明らかになりました。また、化膿連鎖球菌はこれら2つのヘム結合ドメインを巧みに使い分け、ヘム輸送効率を高める工夫を凝らしていることも示唆されました。Shrには、機能未知のドメインがいくつか残されています。この受賞を励みに、Shrによる鉄獲得の全貌を解明すべくこれからも研究に邁進していきたいと思います。

最後に、日ごろご指導いただいておりますカアベイロ ホセ教授、妹尾 暁暢助教、蛋白質創薬学分野の皆様に心より感謝申し上げます。

2P-074 邱 宇嘉(金沢大学)

この度は第25回日本蛋白質科学会年会においてポスター賞を賜り、誠に光栄に存じます。審査員の先生方、学会関係者の皆様に心より感謝申し上げます。 本研究では、精子形成においてヒストンの代わりにDNAと結合して染色質を高密度に凝縮する小さな塩基性タンパク質「プロタミン」に着目しました。私たちは、高速原子間力顕微鏡(HS-AFM)を用いて、プロタミンがDNAに結合していく様子をリアルタイムで観察し、その時空間的な構造変化を世界で初めて可視化することに成功しました。

観察の結果、DNAは初期の緩やかなコイル状構造から、徐々にループ、棒状、そして最終的にドーナツ状(トロイド)構造へと段階的に凝縮されることが明らかになりました。これらの過程を、私たちは「CARDモデル(Coil, Assembly, Rod, Doughnut)」として提唱しています。また、これらの構造は高塩条件下で可逆的に解離することから、プロタミン–DNA複合体が静電的に制御されていることも示唆されました。

この研究を通じて、精子染色質の構造形成機構への理解が深まると同時に、HS-AFMという手法の可能性も再認識されました。今後はこのモデルを他のヌクレオタンパク質系にも応用し、染色体ダイナミクスや核酸医療技術への貢献を目指して研究を発展させてまいります。

最後に、本研究を進めるにあたり多大なるご指導を賜りましたRichard W. Wong教授、また本研究に尽力された先輩の西出梧朗(Goro Nishide)氏、そしてWong研究室の全てのメンバーの皆様に、この場をお借りして心より感謝申し上げます。

2P-081 徳永 悠希(東京大学)

この度は、第25回日本蛋白質科学会年会にてポスター賞をいただき、大変光栄に思います。かねてより目標としていた賞であり、研究を進める上で励みとなっております。

私はこれまで、標的との間に分子間架橋を形成する細菌の接着分子について研究を進めて来ました。当初は安定だと考えられてきたこの分子間架橋ですが、実際には穏やかなpH変化に応答して結合・切断が制御されていることを見出しました。分子構造からは一見理解しがたいこのpH応答性も、突き詰めてみれば速度論・熱力学という普遍的な法則の枠内で記述できることに気付いた時、私はこの分子の特殊性だけでなく、むしろ蛋白質科学という学問の一貫性と美しさに感嘆しました。

今後はこの分子の性質を活かし、共有結合性接着分子の開発を目指します。標的特異的かつ汎用的な分子間架橋形成という新たな可能性を拓きたいと考えております。

最後に、これまで研究に打ち込むことができたのは、津本浩平教授、松長遼助教の手厚いご指導、ならびに研究室の皆様による多大なるご支援の賜物です。心より感謝を申し上げます。

2P-085 高橋 諒全(慶應義塾大学)

この度は、第25回日本蛋白質科学会年会にてポスター賞を頂き、大変光栄に思います。

本年会では、機械学習を用いたタンパク質設計手法であるRFdiffusion/Partial diffusionを用いて、神経変性疾患である筋萎縮性側索硬化症(ALS)の発症に関わる銅・亜鉛スーパーオキシドディスムターゼ(SOD1)を特異的に認識し、その凝集を抑制するタンパク質の設計について紹介しました。多くの方々と活発な議論ができ、貴重なご意見をいただけたこと、大変有難く思っております。

私が所属する研究室では、in silicoでの研究はこれまで全く行われていませんでしたが、研究室のメンバーと協力しながらワークステーションを導入し、ソフトウェアのインストールや、実行環境の構築などを進めて、徐々にタンパク質の設計ができるようになってきました。初めてのことばかりで大変でしたが、その甲斐もあって、計算と実験のどちらもカバーできる環境が整いつつあります。計算を専門とする方々から見ると、至らない点が多くあると思いますので、引き続きご指導を頂けますと幸いです。

最後に、日頃からご指導いただいている古川良明教授、結晶構造解析でお世話になっている村木則文准教授にこの場を借りて感謝申し上げます。

2P-097 藤田 祥子(東京農工大学)

この度は、第25回日本蛋白質科学会年会にてポスター賞をいただき大変光栄に思います。審査員の先生方ならびに学会関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。 私は、ラベルフリーな1分子検出法として近年注目されているナノポアセンシング技術の研究に取り組んでいます。ナノポアセンシングでは、細菌毒素などに由来するナノメートルサイズの穴を形成する膜タンパク質(ナノポアタンパク質)を用いて、DNAやタンパク質の検出、さらにはその配列解析への応用が進められています。

私は、多様な分子の高感度検出に向けたナノポアの自在設計を目指し、会合してナノポアを形成するペプチドを無細胞タンパク質合成系によって合成し、センシングに応用する研究に取り組んでいます。本学会のポスター発表では、凝集性・疎水性の高いナノポア形成ペプチドをリポソーム添加無細胞合成系で合成する際のリポソーム脂質組成及び測定条件の最適化に関する検討結果について発表しました。

最後に、日頃ご指導いただいている川野竜司先生、研究室の皆様をはじめとした関係者の皆さまにこの場をお借りして感謝申し上げます。

2P-110 中山 慎太郎(大阪大学/情報通信研究機構 未来ICT研究所)

この度は第25回日本蛋白質科学会年会におきましてポスター賞を賜り、大変光栄に存じます。学会関係者の皆様、そして古田健也先生ならびにNICT生体物性プロジェクトの皆様に深く感謝申し上げます。

私の研究対象であるリニア型の生物分子モーターは、生体内で能動的な物質の輸送を担うタンパク質です。生物分子モーターの同定から半世紀以上が経過し、生化学的な特性や細胞内における役割は少しずつ解明されてきたものの、これらのタンパク質がどのように確実な一方向性の運動を創出しているのか、という分子モーターの根幹に関わる機能に関してはいまだ解明には至っていませんでした。というのも、これまで生物分子モーターの運動機構について主に2つの運動機構が提案されておりましたが、天然のタンパク質は進化の過程で複雑化しており天然由来のものだけを解析して機能と構造の関係を理解する手法には限界がありました。そこで我々は、2つの運動機構を明示的に切り分けるために、機能と構造がよくわかっているキメラ分子を用いる構成的な手法を分子モーターに適用しました。その結果、生物分子モーターは2つの運動機構のうち、どちらか片方だけでも一方向性運動を創り出すことができることを初めて実験的に示しました。

今回初めて蛋白質科学会に参加いたしましたが、専門の分野や研究手法が全く異なる方とも幅広く活発な議論をかわすことができ、大変有意義な3日間となりました。この貴重な経験を糧に、今後も一層研究に邁進する所存です。

2P-114 中田 彩夏(東京農工大学)

この度は第25回日本蛋白質科学会年会にてポスター発賞を頂き大変光栄に思います。審査員の先生方をはじめ、学会関係者の皆様に、この場をお借りして深く感謝申し上げます。

次世代DNAシーケンサーに利用されているナノポアセンシング技術は、ナノメートルサイズの孔を分子が通過する際の電気的変化を測定することで、分子の特徴を読み取る技術です。1分子レベルの高い感度とスループットを兼ね備え、近年ではペプチド・タンパク質シーケンスへの応用が期待されております。本発表では、 実現に向けた複数の課題のうち、ナノポアそのものに焦点を当て、人工設計ナノポアと天然ナノポアを融合したキメラナノポアについてご報告いたしました。キメラ化によって、人工ナノポアの安定性が向上したほか、天然ナノポアと異なる性質やこれを用いたペプチドシーケンスの実証実験結果もお示しました。発表当日は多くの方にお聞きいただき、活発な議論を通して多くの刺激を得ることができました。この受賞を励みに、これからも研究に邁進してまいります。

最後に、本研究を進めるにあたりご指導いただいた川野教授をはじめ、川野研究室の皆様、そして共同研究者の田中良和教授に、この場を借りて心より感謝申し上げます。

2P-120 高橋 史(九州大学)

この度は第25回日本蛋白質科学会年会におきましてポスター賞を授与いただき、大変光栄に思います。審査員の先生方をはじめ、学会関係者の皆様に深く御礼申し上げます。

免疫グロブリンG(IgG)は免疫系において主要な役割を担う分子です。IgGのFab領域は、専ら抗原認識を司り、Fc領域がエフェクター分子との相互作用を担うと言うのがこれまでの免疫学の常識ですが、近年、Fab領域中にFcγ受容体との相互作用部位が存在し、これが抗原認識からエフェクター活性発動への信号伝達において重要な役割を担っていることが明らかとなってきました。しかし、その相互作用の詳細は未だに解明されていません。本研究では、Fab領域とFcγ受容体の相互作用に関する新たな知見を得るとともに、高いエフェクター活性を有するFab領域改変抗体を得ることができました。

最後になりましたが、日頃ご指導いただいておりますCaaveiro Jose先生、谷中冴子先生、妹尾暁暢先生、笠原慶亮先生、分子科学研究所の加藤グループの皆様、国立医薬品食品衛生研究所 生物薬品部の皆様をはじめとした共同研究者の先生方にも深く感謝いたします。

2P-131 今井 渉世(東京大学)

この度は第25回日本蛋白質科学会年会にてポスター賞を頂き、大変光栄に存じます。

審査員の先生方や学会関係者、ポスターを見に来てくださった皆様に心より御礼申し上げます。

またこのポスター賞は、指導教員のCampbell先生や寺井先生をはじめ、研究室の同僚や共同研究者の方々にも支えられた受賞です。本当にありがとうございました。

ポスターでは、「Development of red fluorescent biosensors based on the mScarlet scaffold(mScarletを基盤とする赤色蛍光バイオセンサー群の開発)」というタイトルで発表をさせていただきました。蛍光バイオセンサーとは、標的の分子やイオンの濃度に応じて蛍光が変化するイメージングツールです。神経科学をはじめとした幅広い分野で利用されている一方で、蛍光輝度やpH感受性、定量性の欠如といった課題も未だ残されています。本研究では、これらの課題を解決するべく、蛋白質工学の手法を駆使して新たな高性能蛍光バイオセンサーを開発することに成功しました。

蛍光バイオセンサーの研究では、その応用面が重要視されがちです。しかしながら、その根底には計算機ではデザインできないような複雑なメカニズムが存在しており、そこが開発における真に面白い部分だと感じています。今回の発表が蛋白質科学の観点からも高い評価をいただけたことは、大きな自信につながりました。 今後も新しいセンサーの開発や改良を続け、さらに良いツールを報告できるよう邁進いたします。