本年度第25回日本蛋白質科学会年会(姫路)における若手奨励賞受賞者の方から原稿をいただきましたのでここにお知らせします(演題番号順)。

日本蛋白質科学会 役員会

若手奨励賞優秀賞 2名

YSA-2 池田 刀麻(東京科学大学)

第25回日本蛋白質科学会年会にて若手奨励賞・優秀賞をいただき、大変光栄に存じます。審査員の先生方、運営スタッフの皆様に感謝申し上げます。

古典的なアンフィンゼンのドグマによれば、タンパク質はアミノ酸配列によって一義に定まる天然構造に折りたたまれます。しかし、天然には、この原理に合わないような2つの相互変換可能な立体構造を持つタンパク質(「変身」タンパク質)が存在すると報告されています。

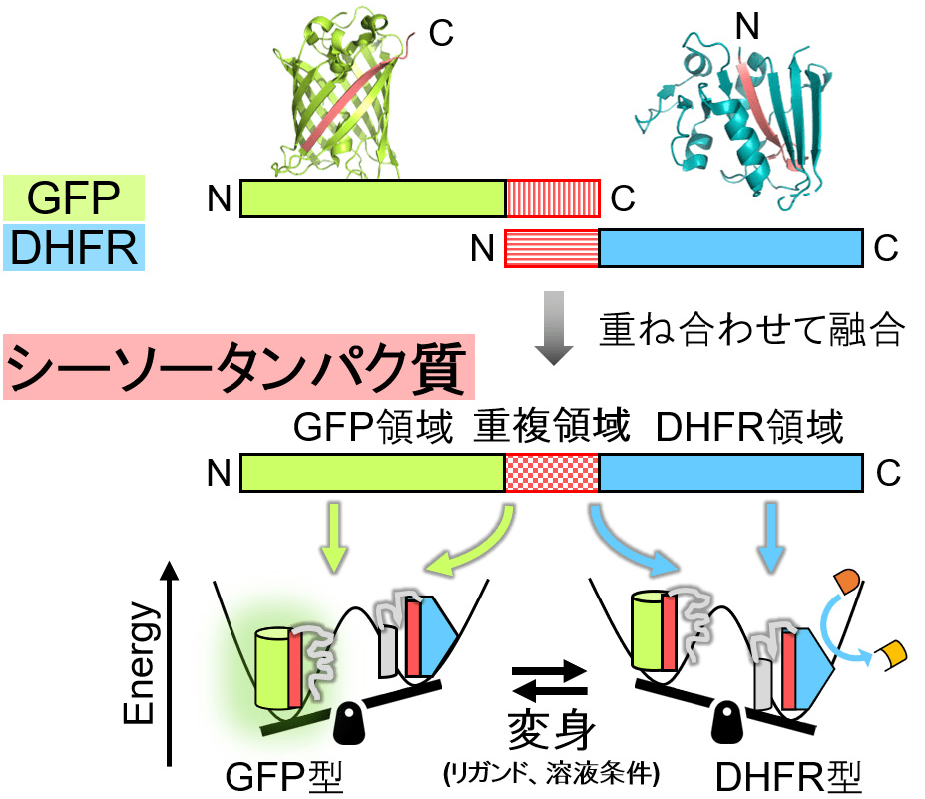

本研究では、交換可能な2つの異なる機能と立体構造を実現するため、蛍光タンパク質のGFPと酵素のDHFRという機能や構造が全く異なる二つのタンパク質の末端を重ね合わせて融合したタンパク質(シーソータンパク質と命名、下図)を設計しました。重ね合わせた領域はGFP領域、DHFR領域のどちらとも相互作用できますが、排他的な相互作用によって、一方しか補完できません。

GFP蛍光とDHFR阻害剤耐性による大腸菌の表現型解析、精製タンパク質を用いた生化学的な解析、高速AFM観察(金沢大学紺野宏記研究室との共同研究)によって、シーソータンパク質は蛍光性のGFP型と酵素活性のあるDHFR型の2状態を取ることが明らかになりました。また、「シーソー」の傾き、つまり、GFP型かDHFR型のどちらに偏るかはアミノ酸変異やリガンドによって変換可能であることや、溶媒の交換によってシーソーのバランスを可逆的に切り替えられることも明らかになりました。さらに、高速AFMによって、変身過程の観察にも成功しました。

今回、変身タンパク質の設計に成功しましたが、その普遍的な設計指針や、2つの構造へのフォールディング機構の解明、変身を引き起こす条件の探索など課題は山積しています。今後も、変身タンパク質の研究に取り組んでいきます。

最後に、ご指導いただいております田口英樹教授、野島達也博士、共同研究先の紺野宏記准教授(金沢大学)をはじめ、関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

YSA-6 稲葉(井上) 理美(北海道大学)

この度は、2025年度の日本蛋白質科学会若手奨励賞優秀賞を頂き、とても光栄に思います。審査員の先生をはじめ、関係者の方々に心より感謝申し上げます。

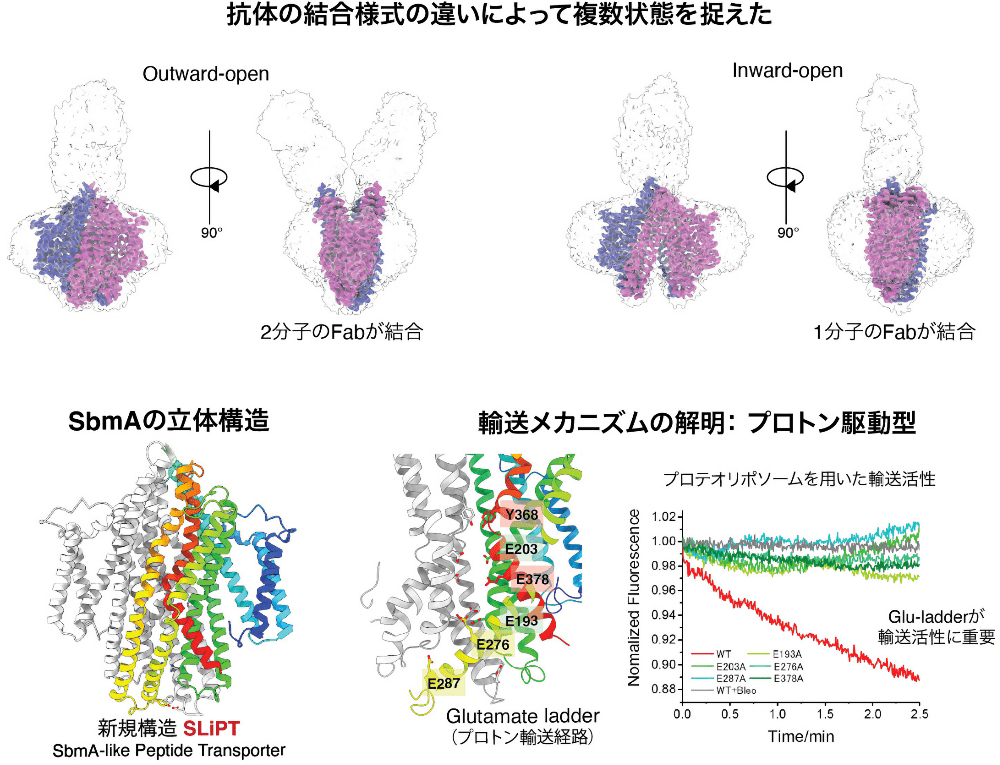

抗菌ペプチド(AMP)は、自然免疫の一端を担う分子であり、抗菌薬に代わる新たな治療手段として注目されています。その多くは近隣の微生物などの細胞膜を標的として膜を破壊し抗菌活性を示します。一方で、細胞内の特定のタンパク質を標的とし、その活性を阻害することで殺菌作用を発揮するタイプのAMPも知られています。後者のタイプでは、AMPが標的細胞内に取り込まれる必要があるため、膜タンパク質を介した能動的な輸送が必要とされますが、特にグラム陰性菌の内膜をどのように通過しているのか、その詳細な輸送機構はこれまで解明されていませんでした。

私はAMPを輸送する内膜タンパク質であるSbmAの立体構造を決定し、SbmAがこれまでの二次輸送体には見られなかった新規構造を持つことを報告しました。また、ATPを加水分解エネルギーとして物質を外部に放出するABCトランスポーターとコアドメインが類似していること、ATPの代わりにプロトンを駆動力として、構造変化やAMPの輸送を行うメカニズムも明らかにしました。一方で、AMPに対する基質選択性や生物学的なオジリナル機能など、未解明のことも多く残っています。今後、さらなる研究を進め明らかにしていきたいと考えています。

インペリアル・カレッジ・ロンドンのBeis研究室滞在中に、メンターのKostasをはじめ、多くの共同研究者の方々と一緒に取り組んだものです。貴重な機会をくださった皆さまに、改めて深く感謝いたします。また、当時の所属機関であった高輝度光科学研究センターの関係者の方々にも、海外での挑戦を後押ししていただきましたことを心よりお礼申し上げます。

若手奨励賞 4名

YSA-1 主藤 裕太郎(東京大学)

このたびは第25回日本蛋白質科学会年会におきまして若手奨励賞をいただき大変光栄に思います。審査をしてくださった先生方をはじめ学会の運営にご尽力いただいております関係者の皆様に、心より御礼申しあげます。

ゲノム編集は、「生命の設計図」であるゲノム情報を人為的に改変する技術であり、遺伝子治療や創薬、農作物の品種改良などさまざまな分野で応用が進められています。なかでもプライム編集は、CRISPR-Cas9と逆転写酵素を組み合わせた革新的なゲノム編集技術であり、二本鎖切断を伴わずにゲノムの狙った位置に多様な変異を正確に導入できる点から安全性の高い次世代ゲノム編集技術として注目されています。プライム編集では、Cas9と逆転写酵素からなるPrime editorと、編集部位を指定するガイド配列と編集内容をコードする逆転写鋳型配列を含むプライム編集ガイドRNA(pegRNA)の2つの要素を用います。Prime editorはpegRNAと複合体を形成し、ゲノム上の狙った位置でpegRNA依存的な逆転写を行うことで正確に変異を導入することができます。本研究では、クライオ電子顕微鏡を用いてPrime editorによるpegRNA依存性逆転写過程の複数状態のスナップショットをとらえ、pegRNA依存性逆転写の開始から終結に至る分子基盤を明らかにしました。本成果は、プライム編集が実現される原理のさらなる理解を深めるとともに、より高効率・高精度なプライム編集技術の開発に貢献することが期待されます。

本研究を行うにあたり多大なるご指導とご助力を賜りました濡木教授をはじめとする東京大学・濡木研究室の皆様、Zhang教授をはじめとする共同研究者の皆様に心より感謝いたします。

YSA-3 笠原 慶亮(東京大学)

この度は第25回日本蛋白質科学会年会にて若手奨励賞をいただき大変光栄に存じます。

受賞対象となった研究では、抗体の表面電荷改変によって体外診断薬用標識粒子への吸着量及び配向を制御し、診断における感度向上を試みました。蛋白質の表面電荷改変手法として、蛋白質表面に網羅的に荷電アミノ酸残基を変異導入する技術スーパーチャージに着目しています。負電荷を帯びたナノ粒子に対して配向良く吸着するように、Fcに正電荷変異、Fab定常領域に負電荷変異を導入しました。デザインしたスーパーチャージ抗体は、構造や抗原への結合親和性といった基礎的な物性が維持されていた上で、ラテラルフローイムノアッセイにおける感度を向上させることが明らかになりました。

本研究を遂行するにあたり、津本浩平教授、長門石曉准教授、中木戸誠講師をはじめとする東京大学津本研究室の皆様、ならびに共同研究者である旭化成株式会社の佐藤潤一様、永井宏和様、九州大学のカアベイロホセ教授、日本大学の黒田大祐准教授からの多大なご支援とご指導を賜りました。心より御礼申し上げます。

YSA-4 石川 潤一郎(東京大学)

この度は、第25回日本蛋白質科学会年会にて、若手奨励賞を頂き大変光栄に思います。審査員の先生方をはじめ、学会関係者の皆様に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。

近年、メタゲノム解析の進展により、原核生物がもつ多様なファージ感染防御機構が次々と発見されています。これらの防御機構に関わるタンパク質は、ファージとの軍拡競争の中で、独自の立体構造や洗練された分子機構を獲得しており、構造生物学・生化学の観点から極めて魅力的な研究対象となっています。さらに、感染防御機構から発見されたCRISPR-Cas酵素などは、生命科学研究に不可欠なツールとして現在広く利用されています。よって、感染防御機構に関する基礎研究は、生命科学技術のさらなる発展に寄与することが期待されています。

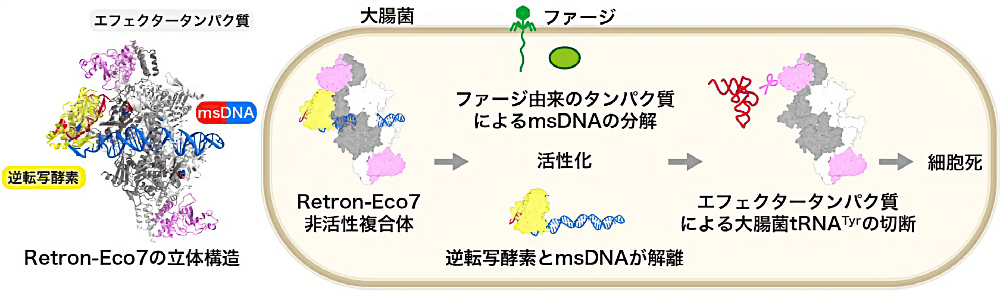

私は原核生物の感染防御機構の一つであるRetronに着目して研究を進めてきました。Retronは30年以上前に発見されたにも関わらず、その生理的機能は長らく不明でした。本研究では、大腸菌由来Retron-Eco7の逆転写酵素が合成するRNA-DNAハイブリッド(msDNA)が、ファージ感染を検知するセンサーとして機能することを明らかにしました。また、msDNAの分解により活性化したエフェクタータンパク質が、宿主のtRNATyrを特異的に切断することで、細胞死を誘導するというユニークな感染防御機構を解明しました。

本研究は、博士課程の初期より共同研究者とともに進めてきた、私にとって特に思い入れのあるテーマです。この研究で若手奨励賞の発表の機会をいただけたことを、非常に感慨深く思っております。最後になりますが、本研究の遂行にあたりご指導くださいました西増教授をはじめ、西増研究室の皆様、そして共同研究者の方々に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。

YSA-5 Tan Cheng(理化学研究所)

この度は、蛋白質科学会若手奨励賞に選出いただき、誠に光栄に存じます。 選考にご尽力いただきました選考委員の皆様、ならびに学会運営に携わる全ての皆様に、この場を借りて心より御礼申し上げます。

私の研究は、タンパク質、DNA、RNAが織りなす複雑な相互作用を効率的にシミュレーションするため、多様な粗視化(CG)モデルを開発し、それらを分子動力学ソフトウェアGENESISに実装することから始まりました。 これらのモデルは、実験技術では捉えきれない時空間スケールを補完し、細胞内のような超分子が密集する環境下での生命現象の解明を可能にします。

本研究では、これらのCGモデルを用いて、電荷を持つアミノ酸残基間の静電反発が、タンパク質の液–液相分離(LLPS)をいかに制御しているかを系統的に明らかにしました。特に、近年注目されている高電荷タンパク質Hero11が、その動的な反発力を介してTDP-43の異常凝集を抑制する分子機構を解明しました。

さらに、残基レベルのCGシミュレーションが持つ限界を打破すべく開発した新たなMDエンジン「GENESIS CGDYN」を活用し、タンパク質の液滴が融合していくダイナミクスを、これまでにない規模と精度で追跡することに成功しました。特筆すべきは、1回のシミュレーションで16,000分子を超えるタンパク質を扱い、粗視化シミュレーションとして世界で初めて、液滴が成長する主要な物理過程の一つである「オストワルド熟成」の再現に成功した点です。この成果は、LLPSのダイナミクスを理解する上で、新たな理論的・計算的基盤を提供するものです。

これら一連の研究成果は、生体分子凝縮体の物理的な成り立ちを解き明かすための強力な計算ツール群となると同時に、その駆動力である引力と斥力のバランスを探る今後の研究に、新たな道筋を拓くものであると確信しております。

末筆ではございますが、これまで温かくも鋭いご指導を賜りました杉田有治先生に、心より深く感謝申し上げます。 また、大規模並列計算コードの開発を共に進めたJaewoon Jung博士をはじめとする共同研究者の皆様、そして研究室の仲間のサポートなくして、この度の受賞は成し得ませんでした。誠にありがとうございました。